肩こりは呼吸で改善!?鼻呼吸の重要性

鼻呼吸をすると、肩こりだけでなく様々な不調が改善されます。

鼻呼吸をすると、肩こりだけでなく様々な不調が改善されます。これから寒さが増して乾燥する時期に口呼吸をしているとあらゆる不調を招いてしまう要因となります。

それでは一体鼻呼吸と口呼吸の違いは何なのか?

それぞれの特徴等を踏まえて、健康を維持する為の鼻呼吸のメリットを解説いたします。

目次

- ○ 肩こりと呼吸の関連性

- ○ 肩こりに効く鼻呼吸と口呼吸との違い

- ・鼻呼吸の特徴

- ・口呼吸の特徴

- ○ 肩こり改善につながる「片鼻呼吸法」のススメ

- ・鼻呼吸でわかる自律神経のバランス

- ・肩こり緩和へ!毎日5分意識する片鼻呼吸法

- ・片鼻呼吸時の注意点

- ○ まとめ

肩こりと呼吸の関連性

肩がこっていると、首肩周りの筋肉は常に緊張状態となっています。

筋肉が緊張すると猫背気味の姿勢となる為、緊張状態が継続し、リラックスができにくくなります。

主に腹部内にある横隔膜と肋骨の間にある肋間筋が呼吸筋と言われいますが、

リラックスできない状態が続くと、これらの呼吸筋も硬く動きにくくなり、酸素不足になります。

筋肉の柔軟性に酸素は欠かせないので、更に筋肉が硬くなるという悪循環に陥ってしまうのです。

肩こりに効く鼻呼吸と口呼吸との違い

肩こりによって浅い呼吸⇄浅い呼吸によって肩こりの慢性化

といった悪循環を断つ為にも、ご自身でできる一番早い方法は、呼吸の仕方を見直す事です。

〝鼻は息を吸うため、口は食べるため“ というのが本来の人の器官の役割です。

鼻と口それぞれの構造を踏まえて、鼻呼吸のメリットをお伝えいたします。

鼻呼吸の特徴

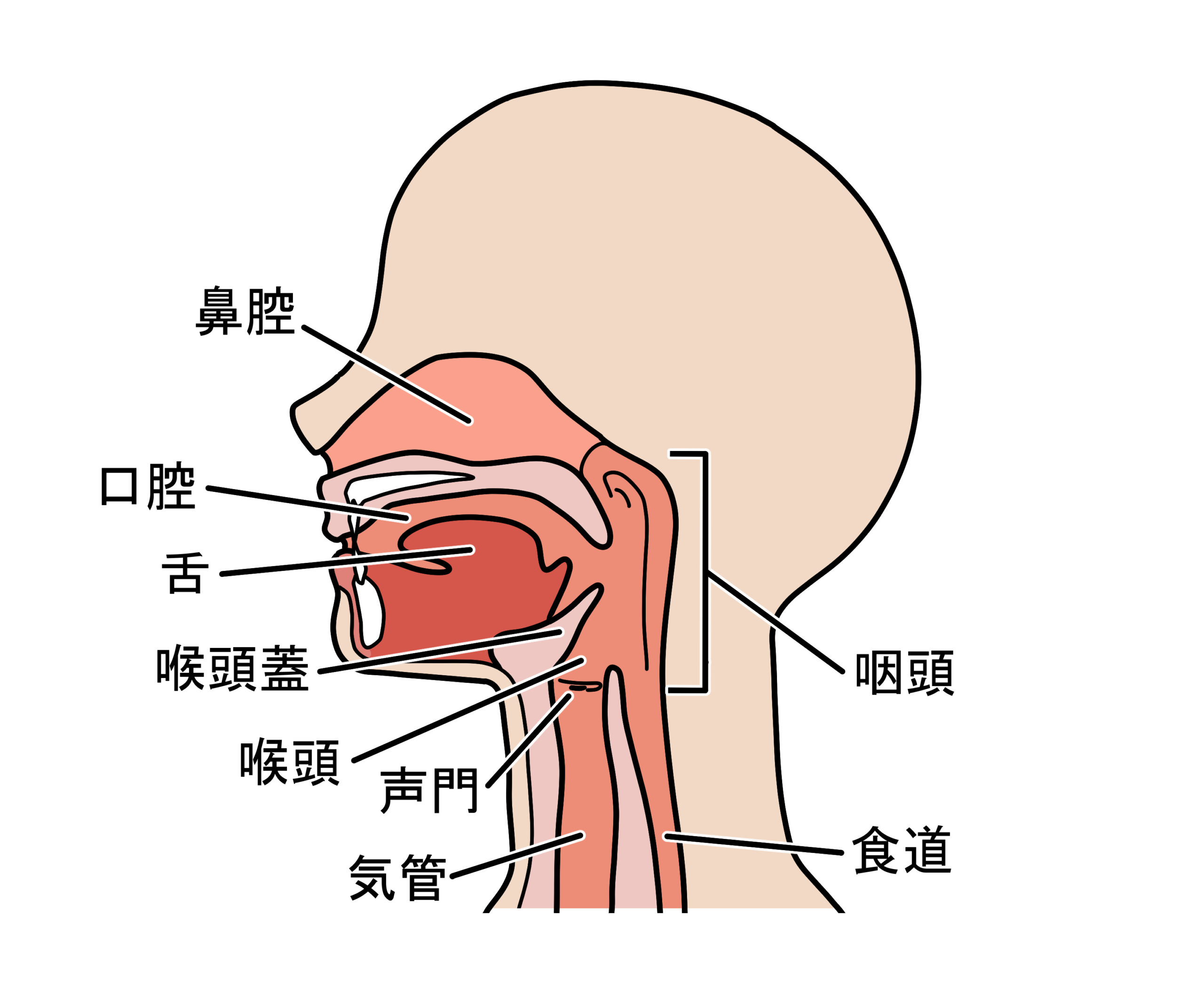

鼻の内部の入り口周辺には、鼻毛や線毛は外部からのホコリや花粉をブロックするフィルター役、

また鼻腔粘膜での粘液の分泌により、細菌やウイルスなどの異物を絡めとる役をしています。

鼻腔内を通る空気は湿度と温度も適切に調整されるので、肺への負担が軽減し体内の酸素の循環がスムーズになります。

『外敵をブロック・除去、臓器への負担軽減と酸素循環の向上』

を行う鼻呼吸は、健康の為にはとても重要だと言えます。

口呼吸の特徴

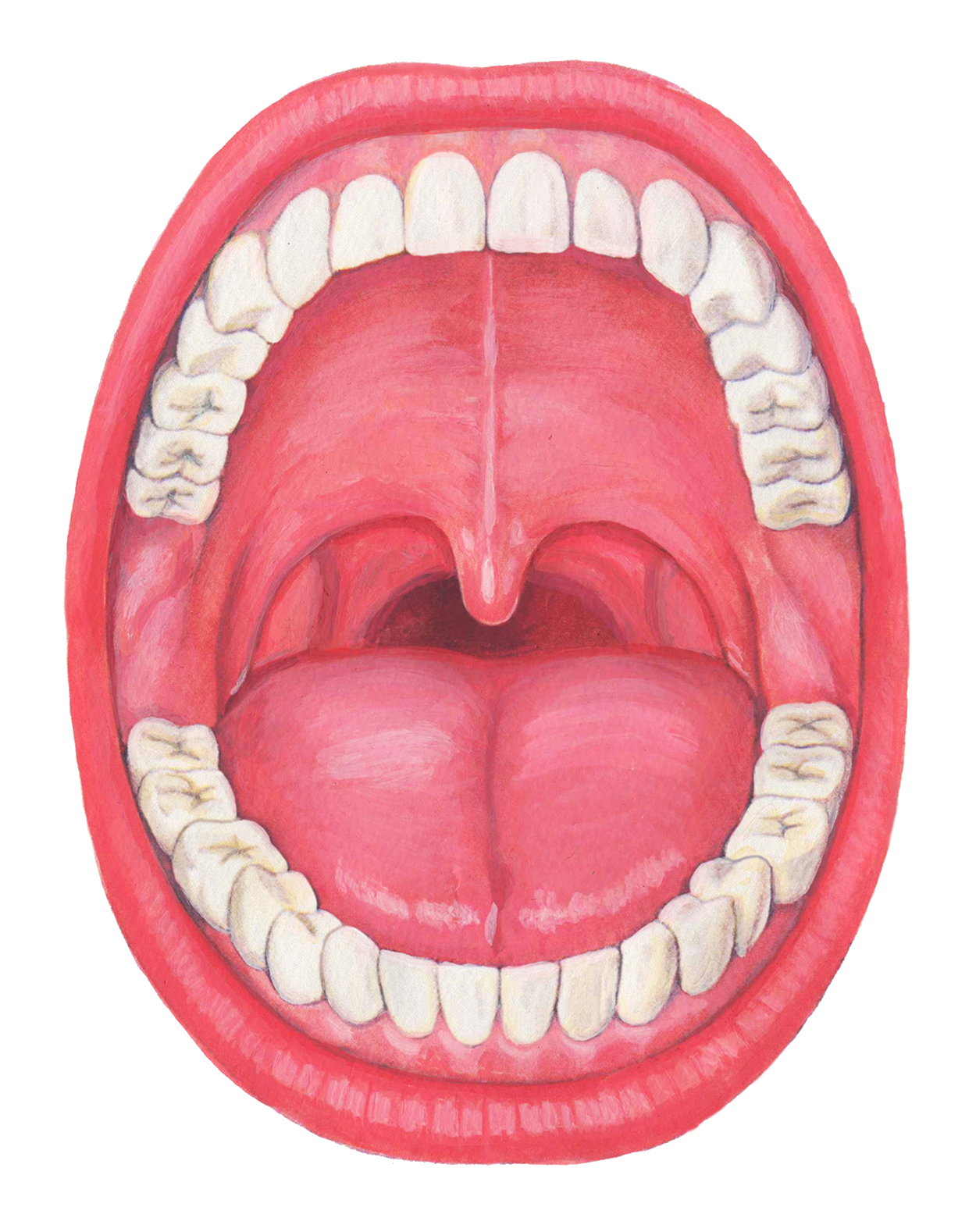

鼻とは違い、口腔内はフィルターや異物ををキャッチするものがありません。

よって、特にこれから冷え込みや乾燥が増す時期になると、異物を含む乾いた空気が直接入って

咽頭や喉頭を刺激してしまい、口腔内の乾燥や病原体が増殖しやすい状態を作ってしまいます。

また口腔内の乾燥によって唾液の分泌が減るため、殺菌作用が衰えて虫歯や口臭の原因になるともされています。

肩こり改善につながる「片鼻呼吸法」のススメ

鼻と口の役割・構造の違いから、鼻呼吸が健康へ結びつく方法である事は明確です。

そもそも、鼻呼吸の際は左右の穴で交互に片方ずつ行っているという事はご存じでしたでしょうか?

多くの酸素を必要とする場合を除いて、2〜3時間のサイクルで左右交代しています。

「鼻ヨガ」とも呼ばれている、自律神経を回復させる『片鼻呼吸法』についてご紹介いたします。

鼻呼吸でわかる自律神経のバランス

東洋思想では、人体の

左側・・・陰のエネルギーの通り道(リラックス・冷静さを司る副交感神経優位)

右側・・・陽のエネルギーの通り道(緊張・興奮を司る交感神経優位)

と言われています。

今すぐできるチェック法としては、片方どちらかの穴を指で押さえた状態で、ゆっくりと深く鼻呼吸を行ってみてください。

深く吸い込んで吐ける方が、今呼吸している側となります。

肩こり緩和へ!毎日5分意識する片鼻呼吸法

一日5分、特に起床時に片鼻呼吸法を行うと、その日の体調が把握しやすくなります。

続けることで鼻の通りが良くなり、日常生活の呼吸もゆっくりと深まっていきます。

ゆっくりと深い呼吸のメリットは

・自律神経の調整、ストレスの緩和

・血液循環と排泄機能の向上

・内臓強化

・冷え性・便秘改善

・ダイエット効果

といった、健康な状態へと近づいていきます。

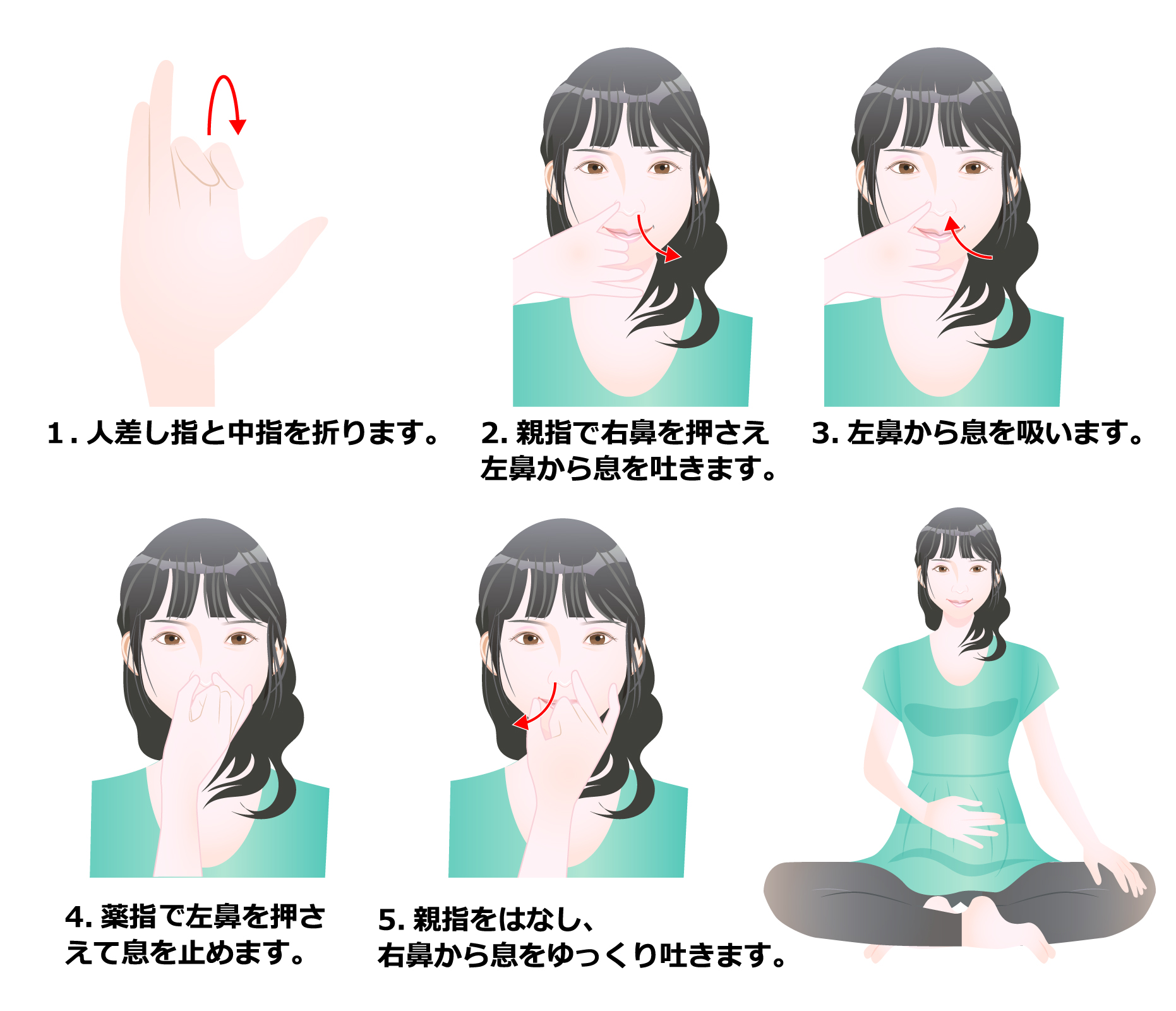

そんな片鼻呼吸の方法は、あぐらをかいた姿勢で

1.右手の人差し指と中指を折り曲げる

2.親指で右鼻を抑え、左鼻から息を吐く

3.左鼻で息を深く吸う

4.薬指で左鼻を抑え、親指を外して右鼻から息を吐く

5.右鼻で息を深く吸う

上記の動作を左右5〜6回ずつ、一定のゆっくりとした長さで繰り返し行ってください。

あぐらをかけるれない方は、イスに座って姿勢を正して行うことをお勧めいたします。

片鼻呼吸時の注意点

通常、無意識に行なっている呼吸ですが、片鼻呼吸法では意識して調節します。

鼻通りが悪い方は無理をなさらず、

高血圧や心疾患、眼圧異常、妊娠中・生理中

などの疾患・状態の方はご注意ください。

まとめ

肩こり改善だけでなく、健康状態を維持する為の鼻呼吸のメリットと方法についてお伝えいたしました。

こうした体の仕組みが腑に落ちると、ここ数年で屋内外問わず多くの方がつけているマスク着用時の呼吸は

果たして鼻呼吸になっているでしょうか?

現在のご自身の体調を見直しらがら、今すぐできる健康な呼吸方法を取り入れてみてください。