【医食同源の〝気〟についてお教えします】今食べているその食材、何色ですか?

人間にとって一番の治療薬は食事です。

人間にとって一番の治療薬は食事です。現代の日本人の「三大疾病」と呼ばれる

「がん(悪性新生物)」・「心疾患」・「脳血管疾患」は、症状は違えど発症する時には、

体内の状態としてある共通点が関係しています。

それはストレスなどによる気の乱れに加えて、食生活の偏りや添加物の過剰摂取によって、

体が酸化している事が挙げられます。

今回は東洋医学の考え方である『医食同源』を基に、日常の食生活の大切さをお伝えいたします。

目次

- ○ 医食同源の意味

- ・気の種類

- ○ 食養生の基本、3つの「五」

- ・五味(ごみ)

- ・五性(ごせい)

- ・五色(ごしょく)

- ○ 彩り豊かな食生活のススメ

- ○ まとめ

医食同源の意味

『医食同源』とは、食べるものと薬になるものの源は同じであり、人間のからだは食べたものでできている

という意味です。

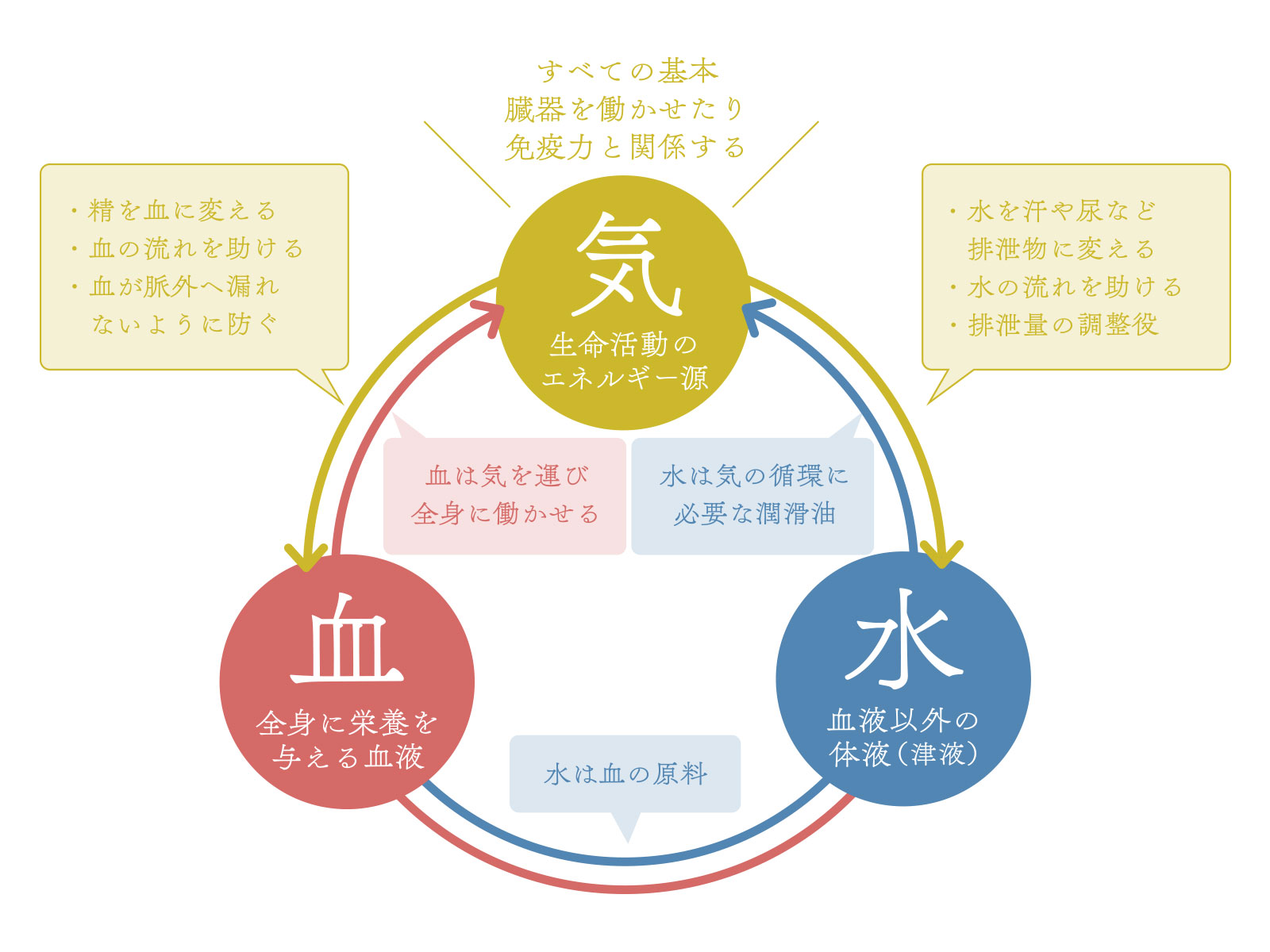

東洋医学では、人間の体は「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」の三要素によって成り立っていると考えられており、

これらのバランスが乱れると、体の不調や病気の原因になります。

この中でも特に食事と結びつきが深い「気」について解説いたします。

気の種類

「気」には〝先天の気〟と〝後天の気〟があると考えられています。

先天の気・・・両親から引き継いだ遺伝的な気 生まれた時点で量が決まっている

後天の気・・・飲食から得られる栄養分と呼吸による清気(空気)

先天の気は加齢に伴い減少することに加えて、食生活の乱れや睡眠不足が重なると気の消耗が増えてしまうため、

食事や呼吸で後天の気を補い、養生する事が大切です。

食養生の基本、3つの「五」

体全体のバランスを整えることを「養生」と言います。

食・体・心 の方法の中で、特に「食養生」においては、

『五味(ごみ)』『五性(ごせい)』『五色(ごしょく)』 と言われる3つのポイントがあります。

順番に解説いたします。

五味(ごみ)

五味とは5つの味のことを指します。

・酸(さん)・・・筋肉や内臓を引き締める

・苦(く)・・・体内の余分な水分や熱を除去する

・甘(かん)・・・筋肉の緊張緩和と補血

・辛(しん)・・・気血の流れをスムーズにする

・鹹(かん)・・・塩辛さ。軟らかくする

五性(ごせい)

五性とは5つの性質のことです。温める、冷やすといった作用のことを指します。

・寒(かん)・・・補水、鎮静、排毒作用

・涼(りょう)・・・安静作用、体を冷やす(寒性よりも穏やか)

・平(へい)・・・体を温める、冷やす作用がない

・温(おん)・・・体を温め、穏やかに活性化する

・熱(ねつ)・・・内臓とエネルギー代謝の向上

五色(ごしょく)

5色に分類しされた食べ物の作用を指します。

・赤・・・元気と活力

・黄・・・明るい気分

・緑・・・リラックス

・白・・・スッキリ

・黒・・・安心感

彩り豊かな食生活のススメ

3つの「五」の中で、特に「五色」に関しては、前述した後天の気を高める効果があるとされています。

季節や旬の物に応じて五色の食材をバランスよく取り入れると、彩りが豊かになるので食欲が増進します。

その結果、エネルギー補給ができるので体調が整う様になるのです。

まとめ

今回は東洋医学の観点から、医食同源の意味と、食養生としての基本項目「五味」「五性」「五色」について簡潔に解説いたしました。

「食」という字は「人」を「良」くすると書きます。

気候や体調に合わせた栄養を摂るのはもちろん大切であり、且つ一食一食をどんな気持ちで頂くのかという気持ちの面においても、

体内での消化・吸収は異なります。

楽しく・美味しく・嬉しくなる食事で、どうぞ健やかにお過ごしください。

読んで頂きありがとうございました。